探秘潘安湖濕地公園的濕地之旅

一、基本情況介紹

潘安湖國家濕地公園,以潘安湖一期為特定區域,以濕地景觀、自然生態為著眼點,采用自然與人文相結合,在對自然信息有組織、有計劃地開展有效采集、整理、傳播過程中,通過對知識性內容進行反思,將自然科普向自然教育深化,培養學校師生、社區居民、單位職員樹立均衡發展生態價值觀念,主動參與生態文明建設。

潘安湖國家濕地公園立足綠色社區,牽手綠色家庭,聯動綠色學校,進行自然教育理論建構與實踐創新,依托省、市生態環境部門的專業優勢,將自然教育與大學生志愿服務相結合,搭建專業度高、穩定性強、立足校園、面向社會的實體教育平臺,組建大學生生態文明志愿者講師團,成員穩定在40人左右,團隊通過實地調查作為區域生態環境自然教育的鮮活素材,利用科學數據面向區域內公眾開展專業自然教育。自2018年底至2021年底,累計線下受教學體驗2700多人次,線上受科普教育431萬多人次,引起社會各界廣泛關注。

二、項目具體情況

(一)目標設定

背景資料:潘安湖國家濕地公園作為國家AAAA級景區,同時也是國家資源枯竭城市生態修復的示范工程,江蘇省振興老工業基地重點項目,徐州市“三重一大”重點工程,賈汪區經濟社會發展的頭號工程;先后榮獲國家級濕地公園、國家水利風景區、國家生態旅游示范區等榮譽稱號。從歷經風霜的采煤塌陷地到如今環境優美的生態濕地公園潘安湖的治理和華麗嬗變,拉開了“百年煤城”賈汪區的生態轉型大幕,如今的賈汪區從曾經處處采煤塌陷地,到如今處處好山好水好風光,正是“生態優先、綠色發展”理念的生動實踐。獨特的地理環境、巨大的生態轉變,其中的研學內容豐富且研學價值比較高。

學情分析:初中生已具有正確看待地理環境與人類活動相互影響的價值觀,能夠從要素、時空綜合的視角認識并分析地理現象的成因,具備通過調查、實驗等方式獲取地理信息的能力。基于地理核心素養的培養要求,以研學背景材料與學情分析,潘安湖濕地研學旅行目標設定如下:

1.分析煤炭的開采對潘安湖片區造成哪些生態之殤,了解采煤塌陷地的形成過程。

2.了解潘安湖濕地地理位置、氣候、水文、生物等自然環境與人口、產業、人文環境特征。

3.通過綜合分析潘安湖濕地物種基因庫,以及濕地濕地調節局地氣候、凈化水質等功能。

4.通過問卷調查居民生活狀況,游客游玩體驗,分析采煤塌陷地治理的成果對生態環境及生產生活的影響。(地理實踐)

(二)研學準備

1.教師準備

教師團隊經過多次研學方案討論、確定研學線路,提前做好安全預案并報備上級部門;開展學生行前教育會、家長會,購買保險、簽訂安全告知書等,提前告知家委會研學時間、地點,確定是否有家長參與此次研學活動;提出分組要求,協助學生完成分組;幫助學生確定研學課題,協助做好前期資料收集工作;提前了解當天天氣,提醒學生注意安全和做好防曬。

2.學生行前準備

組成研學小組,確定小組成員分工,合理分配研學任務;確定小組研究課題,討論研究過程和調查內容;擬定研學線路,制作調查問卷;領取研學相關資料和學案;整理個人物品,做好研學旅行準備。

(三)潘安湖濕地研學開發及實施過程

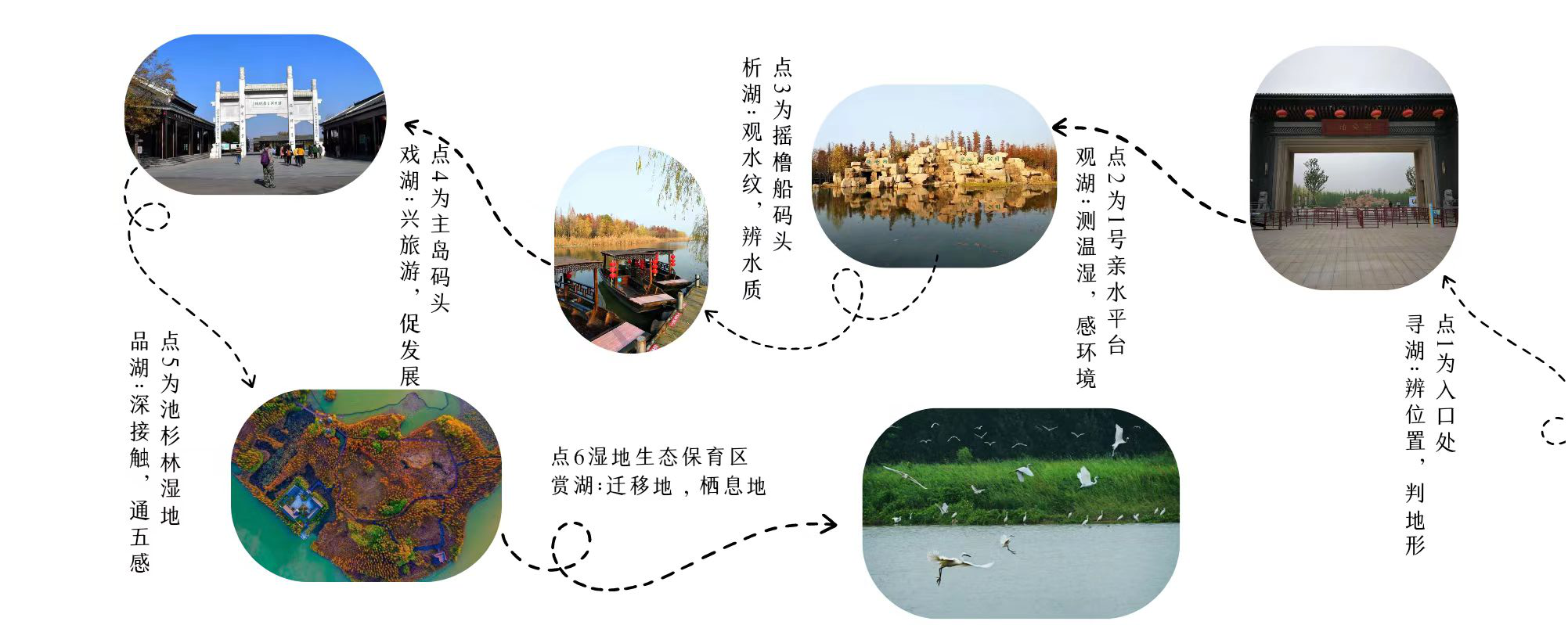

圍繞潘安湖國家濕地公園研學旅行目標,選擇6個研學點,將其串聯形成研學路線,單程約4000千米,如圖1所示:

圖1 潘安湖濕地研學旅行線路圖

點1:尋湖——辨位置,判地形

探究活動:在等高線地形圖中找到點1的位置,并描述地形特征。

學生先在學案的等高線地形圖上標注出潘安湖國家濕地公園的入口處位置,之后從公路名稱、濕地和公路相對方位、比例尺、采煤塌陷地位置等多個角度進行區域綜合判讀。學生通過觀看了解采煤塌陷地的形成過程,手持潘安湖濕地公園地形圖在現場進行地形觀察,得出潘安湖國家濕地原本是賈汪區乃至徐州市塌陷最嚴重、最集中的采煤塌陷地,深淺不一,平均深度達4米,最深處達8米左右,積水較多,生態環境惡劣,人地矛盾突出,在此基礎上潘安湖采煤塌陷地治理工作拉開帷幕。通過這一探究活動,學生能理解為什么在塌陷地上打造濕地公園,因為有塌陷地常年形成的大面積積水,因地制宜便有了如今的生態濕地公園。

點2:觀湖——測溫濕,感環境

探究活動:大氣狀況測試。

學生分小組合作,利用便攜式溫度儀、濕度儀、氣壓儀、風速儀、風向儀等儀器獲取不同時間、不同地點各氣象要素的實時數據,通過數據分析,了解濕地對局地小氣候的調節作用。

點3:析湖——觀水文,辨水質

探究活動:湖水的水文水質考察。

學生先利用感官進行體驗,即通過看、聞等方式對水體進行基本了解,如觀察水體的顏色、聞氣味估算水深等。之后進行水質檢測實驗;先進行水體采樣,再測定水體的PH值、重金屬含量等一系列指標,然后通過顯微鏡觀察水樣標本,分辨水中的單細胞生物種類,感受肉眼看不見的生命。最后查閱相關資料,探究當地水體的補給關系。從感官體驗、實驗探究到資料調查,學生對濕地的了解逐步加深,可以初步構建潘安湖濕地的水循環示意圖。從實踐體驗到原理解析,步步探究,層層深入,體現了對地理現

象本源的探索過程,提升了綜合思維素養。

點4:戲湖——興旅游、促發展

探究活動:濕地發展問卷調查和訪談。

濕地除了生態功能還有社會和經濟價值。學生通過潘安湖濕地旅游問卷調查、潘安湖濕地附近居民現狀問卷調查、潘安湖濕地生態旅游管理部門問卷調查及現場訪談等獲取真實的數據,研究多姿多彩的濕地文化,了解旅游業對當地自然及人文方面的影響,在此基礎上為當地相關旅游企業、政府部門提出可行性建議。

點5:品湖——深接觸,通五感

探究活動:采集濕地的植物標本。

“一潭碧水,用人工的方法補救了另外一次人工的失誤。”2012年臺灣著名作家張曉楓女士游覽潘安湖后有感而發。過去滿目瘡痍的采煤塌陷地讓生活在這里的老百姓苦不堪言,旱季荒草叢生,汛期汪洋一片;晴天一身土,雨天一身泥;“麻雀從賈汪上空飛過都會變成烏鴉!”經過“采煤塌陷地治理、基本農田再造、生態環境修復、濕地景觀開發”四位一體的方法修復塌陷地面積1.74萬畝,一期栽種樹木16萬株,地被100多萬平方米,水生植物達到上千種……在公園研學老師的指導下,學生將采集到的代表性植物作成標本。另外學生還探究了是否能將具有凈水功能的莼菜遷移到學校附近的護城河等課題。學生們通過看水影美景的夢幻景象,聽鳥鳴鴨叫,嗅青草與鮮花的芬芳,品野菜與湖魚的滑嫩,觸濕地與蘆花的柔軟,提高了審美和對區域的感知能力。

點6:賞湖——遷移地,棲息地

探究活動:觀鳥、探尋鳥類與自然環境的關系。

潘安湖的湖中央鳥島和9.21平方公里的水面上,經常有多種飛鳥在嬉戲、棲息。2023年8月12日,攝影師在潘安湖北區一片茂盛的蘆葦叢中發現了震旦鴉雀,附近還有一只用蘆葦纖維纏繞在蘆葦稈上編織而成的杯狀巢穴。巢中三只雛鳥張著嘴巴嗷嗷待哺,鳥媽媽將捕捉到的蟲子依次喂給雛鳥,畫面溫馨至極。震旦鴉雀是中國特有的珍稀鳥種,屬于國家二級重點保護野生物種,被列入國際鳥類紅皮書,為全球性瀕危鳥類。潘安湖這幾年水質提升,吸引了很多野生鳥兒前來。年初發現青頭潛鴨后,又陸續發現了鵜鶘、斑魚狗、藍帶翠鳥、紅尾伯勞、黑翅長腳鷸等鳥類。作為全市四個國家級濕地公園之一,潘安湖近年來投入1000余萬元進行植被修復、池杉林區域病蟲害防治和鳥類棲息地淺灘修復,對濕地保育區內池塘進行清淤并補種荷花、睡蓮,生物多樣性不斷豐富。潘安湖國家濕地公園是名副其實的——留鳥的天堂、候鳥的驛站。學生分小組學習望遠鏡的使用,對鳥類進行科學觀測,記錄他們有趣的故事,探尋鳥的身體構造與其生活環境的關系。學生通過運用科學思維觀察、假設、實驗驗證,邁出了成為“鳥類學家”的第一步。研究鳥類與其所在的生態系統之間相輔相成的復雜關系,以及從飛鳥的遷徙上探索環境的改變對鳥類生存的影響,體現了人地協調觀素養的培養。

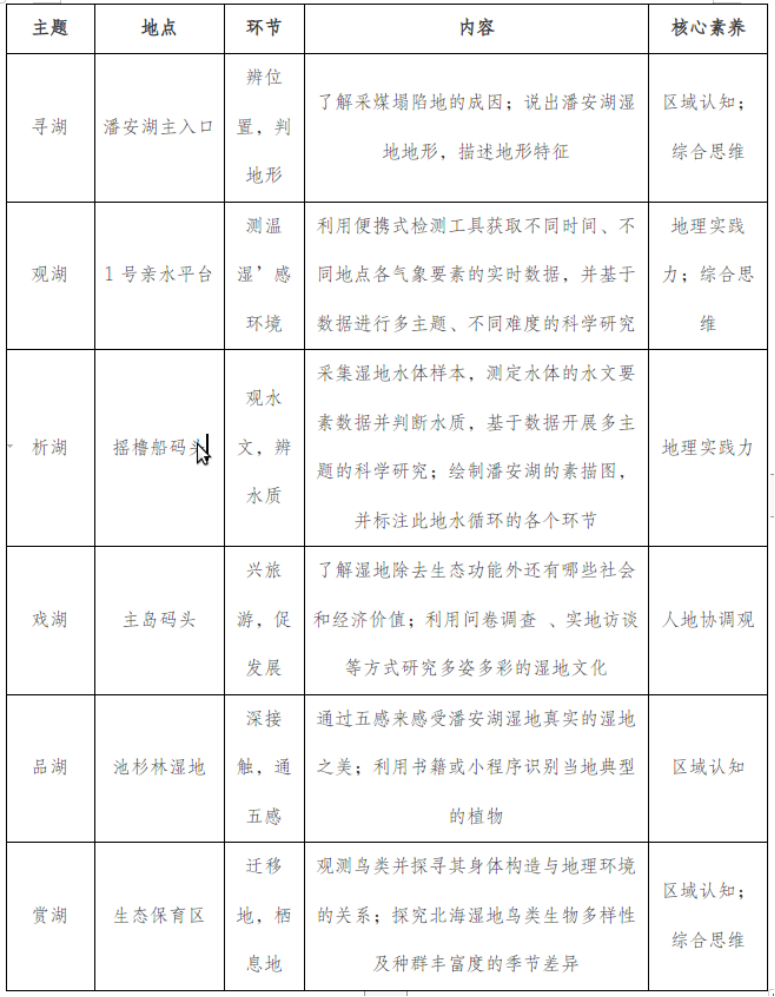

本次研學活動,學生利用多種方法考察潘安湖濕地,利用綜合思維從人地關系出發,系統、動態地對區域進行了認知,提升了地理核心素養(表1)。例如學生對氣溫、氣壓、濕度等進行現場觀測,對水文水質進行實驗測量,對居民和游客進行訪談,這些活動提升了學生的地理實踐力,引導學生在真實情境中觀察和感悟地理環境及其與人類活動的關系,增加了社會責任感。在研學過程中,學生還提出了許多深層次的探究課題,如潘安湖濕地氣溫時空變化特征、鳥類遷徙對潘安湖濕地氣溫的響應、潘安湖濕地氣溫變化對旅游舒適度的影響等。這些內容的探究不僅是學生綜合思維的體現,更反映了其對潘安湖濕地的深層認知,學生已然深刻意識到人類社會要想更好的發展,必須尊重自然規律,協調好人類活動與地理環境的關系。

表1 基于核心素養的研學旅行內容設計

(四)項目評價

本次研學旅行采取組內互評、教師評價、社會人員評價等多維評價方式,同時對學生研學的全過程進行多角評價(表2)。除去過程性評價,我們還對學生的課題匯報、展板展示等活動進行評價。

三、聯系人

韓寶周 137 7078 5029 郵箱:342160747@qq.com

朱雪寧 133 6528 1356 郵箱:115536492@qq.com